ゴッホ:生涯、名画、そして狂気。天才画家を徹底解説

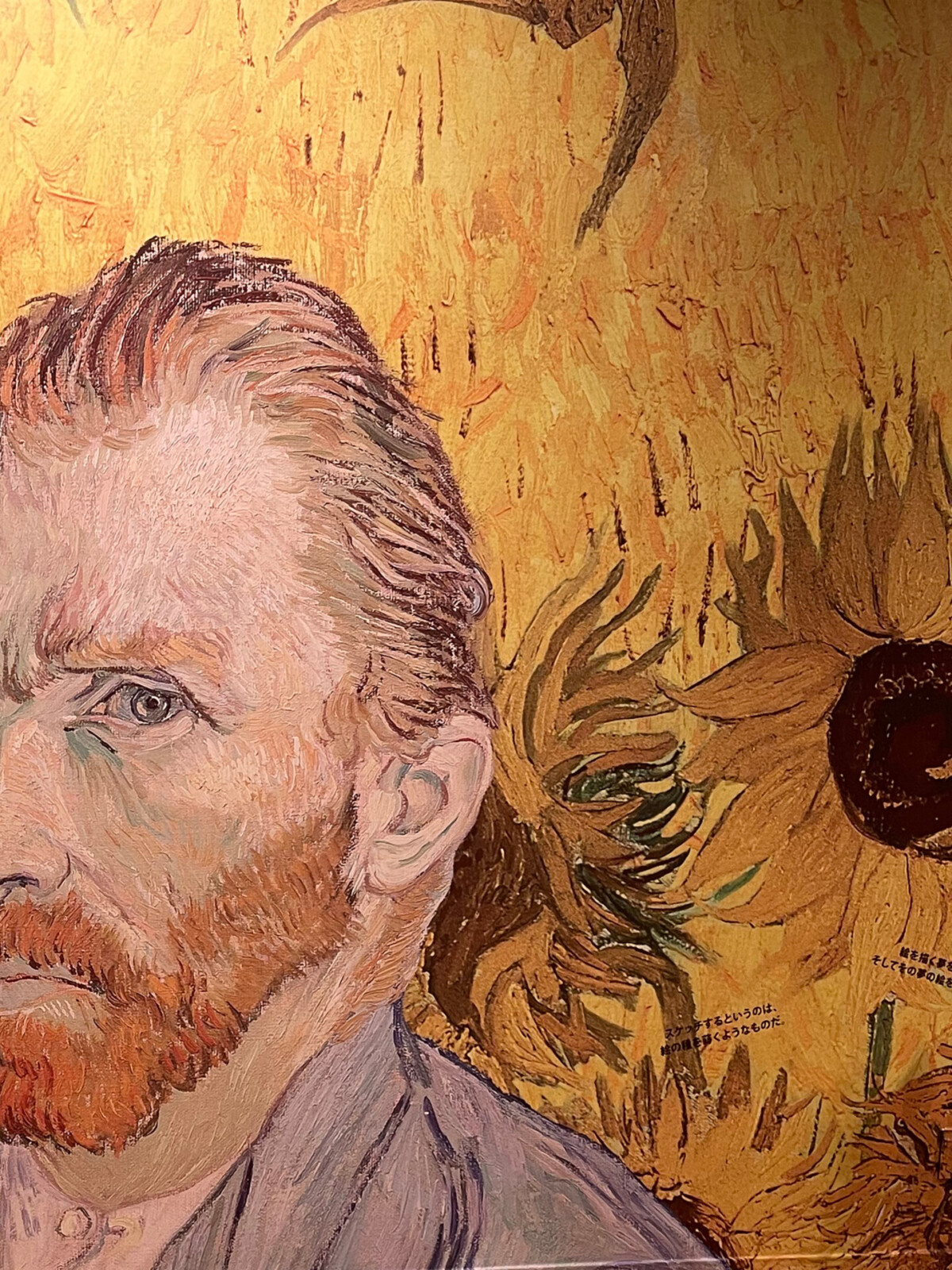

「ゴッホ」と聞けば、誰もが耳を傾ける、稀代の天才画家。強烈な色彩と大胆な筆致で描かれた「ひまわり」や「星月夜」は、世界中で愛され続けています。しかし、その生涯は、狂気と苦悩に満ちたものでした。このページでは、ゴッホの生涯、名画、そして狂気を通して、彼の芸術世界を深く掘り下げていきます。生い立ちから画商への挑戦、印象派との出会い、そして精神病院での創作活動まで、ゴッホの人生における重要な出来事を丁寧に解説。代表作はもちろん、「ジャガイモを食べる人々」のような初期の作品から最晩年の傑作まで、その画風の変遷を辿ることで、ゴッホの芸術の本質に迫ります。さらに、精神疾患との闘いや耳切り事件の真相にも触れ、彼を苦しめた狂気と創作活動の複雑な関係性を探求。ゴッホが後世の芸術家や表現主義に与えた多大な影響についても考察します。生前の不遇と死後の名声、そして現代におけるゴッホの評価まで、余すことなく網羅することで、時代を超えて愛されるゴッホの魅力を徹底的に解き明かします。この記事を読み終える頃には、きっとあなたもゴッホの芸術に心を奪われ、その人生に深い感銘を受けることでしょう。

1. ゴッホの生涯

フィンセント・ファン・ゴッホ。稀代の天才画家として、今日世界中で愛される彼の作品は、生前はほとんど評価されませんでした。波乱に満ちた37年の生涯の中で、ゴッホはどのようにして絵画と出会い、唯一無二の画風を確立していったのでしょうか。ここでは、ゴッホの生涯を幼少期から最期まで辿り、その人生の軌跡を紐解いていきます。

1.1 生い立ちと初期

1853年3月30日、ゴッホはオランダの北ブラバント州、ズンデルトの小さな村で牧師の息子として生まれました。厳格な家庭環境の中で育ったゴッホは、内向的で繊細な少年でした。16歳で画商の仕事に就き、ロンドン、パリなどで働き、芸術に触れる機会を得ますが、商売はうまくいかず、挫折を経験します。この経験は、後に画家としての道を志す上で大きな転機となります。

1.2 画商への挑戦と挫折

ゴッホは、ロンドンとパリの画商で働き、美術作品に囲まれた生活を送りました。当初は仕事に情熱を燃やしていましたが、顧客とのコミュニケーションに苦労し、次第に商売への熱意を失っていきます。特に、貧しい人々への強い共感から、高価な絵画を売ることに疑問を抱くようになり、ついには解雇されてしまいます。この挫折は、彼の人生における大きな転換点となり、画家への道を志すきっかけとなりました。当時の画商グーピル商会での経験は、後の作品にも影響を与えています。例えば、版画や複製画への関心は、後の彼の独特の色彩表現の探求に繋がったと考えられます。

1.3 芸術家としての目覚め

画商としての道を諦めたゴッホは、27歳という比較的遅い年齢で本格的に画家を志します。当初は独学で絵を描き始め、貧しい炭鉱労働者や農民の姿を暗い色調で描くなど、社会の底辺で生きる人々に深い関心を寄せました。その後、ハーグ派の画家アントン・マウフェに師事し、本格的な絵画技法を学びます。この時期の作品は、後の鮮やかな色彩とは異なり、暗い色調で社会の現実を描写したものが多く、ゴッホの社会への強い関心が表れています。また、素描にも力を入れ、デッサンの基礎を築きました。この地道な努力が、後の独自の画風を支える礎となりました。

| 時期 | 場所 | 主な出来事 |

|---|---|---|

| 1853年 | ズンデルト(オランダ) | 誕生 |

| 1869年~ | ロンドン、パリなど | 画商として勤務 |

| 1880年頃 | ベルギー、オランダ | 画家を志す |

| 1886年~ | パリ | 印象派の影響を受ける |

| 1888年~ | アルル | 独自の画風を確立 |

| 1889年~ | サン=レミ、オーヴェール=シュル=オワーズ | 精神病院での療養と創作活動 |

| 1890年 | オーヴェール=シュル=オワーズ | 死去 |

このように、ゴッホの初期の人生は、挫折と模索の連続でした。しかし、これらの経験が、彼を偉大な芸術家へと導く重要なステップとなったのです。

2. ゴッホの名画

フィンセント・ファン・ゴッホ。その名は、鮮烈な色彩と力強い筆致で描かれた名画の数々と、波乱に満ちた生涯で知られています。ここでは、ゴッホの代表作を中心に、時代ごとの画風の変遷を辿りながら、その魅力に迫ります。

2.1 初期の作品と模索

ゴッホの初期作品は、暗い色彩と重厚なタッチが特徴です。農民や労働者といった市井の人々をモチーフに、社会の底辺で生きる人々の力強さを表現しようとしました。この時期の作品からは、後の傑作へと繋がる力強い表現の萌芽を感じ取ることができます。

2.1.1 暗い色彩の時代

オランダ時代、ゴッホは暗い色調で農民の生活を描写することに傾注しました。代表作「じゃがいもを食べる人々」は、貧しい農民一家がランプの灯りの下で質素な食事を囲む様子を描いた作品です。暗い色彩の中に、人々の生活の厳しさと同時に、温かさや人間性が表現されています。また、「織工」シリーズでは、労働者の過酷な労働環境を写実的に描き出しています。

2.1.2 ジャクソン・ポロックへの影響

ゴッホの力強い筆致や、感情を直接的に表現する作風は、後の抽象表現主義の画家、ジャクソン・ポロックに大きな影響を与えたとされています。ポロックのドリッピング技法に見られる、奔放な筆使いや、絵画を通して感情を表現する手法は、ゴッホの作風との共通点が見られます。

2.2 パリ時代と印象派との出会い

パリに移り住んだゴッホは、印象派の画家たちとの交流を通して、色彩表現に大きな変化が現れます。明るい色彩や筆触分割の手法を取り入れ、独自の画風を模索し始めました。

2.2.1 印象派の影響と色彩の変化

パリ時代、ゴッホは印象派の明るい色彩や、筆触分割の手法に影響を受け、それまでの暗い色調から脱却し、鮮やかな色彩を用いるようになります。モネやピサロといった印象派の画家たちとの交流を通して、色彩表現の可能性を広げ、独自の画風を確立していくための重要な転換期となりました。

2.2.2 代表作「タンギー親父の肖像」

パリ時代に描かれた「タンギー親父の肖像」は、複数のバージョンが存在するゴッホの代表作の一つです。画材店を営むタンギー親父をモデルに、鮮やかな色彩と力強い筆致で描かれたこの作品は、ゴッホの色彩表現の進化を示す重要な作品です。

2.3 アルル時代と独自の画風確立

南フランスのアルルに移り住んだゴッホは、強烈な太陽の光と豊かな自然に感銘を受け、独自の画風を確立します。力強い筆致と鮮やかな色彩、そして感情を直接的に表現する作風は、ゴッホ芸術の真骨頂と言えるでしょう。

2.3.1 南仏の光と色彩の爆発

アルル時代は、ゴッホの色彩表現が頂点に達した時期です。南フランスの強烈な太陽の光と豊かな自然に刺激を受け、鮮やかな色彩と力強い筆致で、風景や人物、静物を描き出しました。ひまわりや糸杉、麦畑など、南フランスの風景を描いた作品は、ゴッホの代表作として広く知られています。

2.3.2 代表作「ひまわり」

ゴッホの代表作として最も有名な作品の一つである「ひまわり」は、アルル時代に描かれた連作です。力強い筆致と鮮やかな黄色で描かれたひまわりは、生命力に満ち溢れ、見る者に強い印象を与えます。ゴッホはひまわりを、友情や希望の象徴として捉えていたと言われています。

2.3.3 ゴーギャンとの共同生活と決裂

ゴッホは、画家ポール・ゴーギャンとの共同生活を夢見て、アルルに「黄色い家」を借りて彼を迎え入れました。しかし、二人の芸術観の違いから対立が深まり、共同生活はわずか2ヶ月で終わりを迎えます。この出来事は、ゴッホの精神状態に大きな影響を与えたと言われています。

2.4 サン=レミとオーヴェール=シュル=オワーズ

精神を病み、療養所での生活を余儀なくされたゴッホは、それでも創作活動を続けました。この時期の作品には、苦悩と希望が入り混じった、独特の表現が見られます。

2.4.1 精神病院での創作活動

サン=レミの精神病院に入院したゴッホは、病状が安定している時期に創作活動を続けました。療養所からの窓越しに見た風景や、糸杉、麦畑などをモチーフに、力強い筆致と鮮やかな色彩で数々の名画を生み出しました。

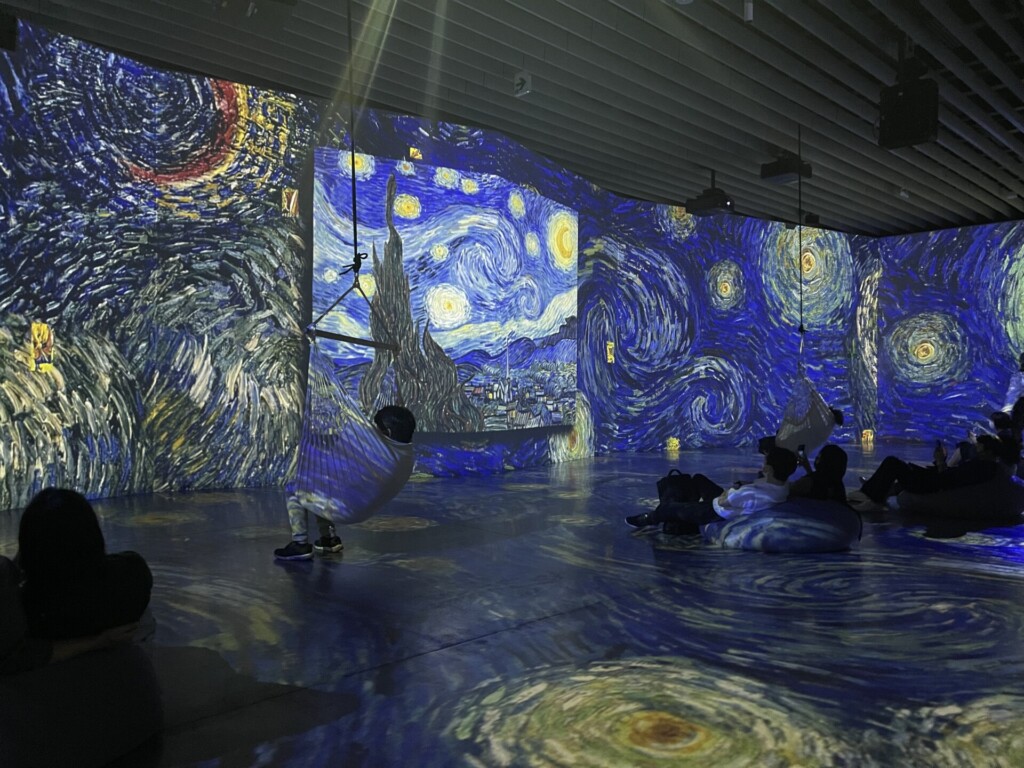

2.4.2 代表作「星月夜」

療養所の窓から見た風景を描いた「星月夜」は、ゴッホの代表作の一つです。渦巻くような星々と、燃え上がるような糸杉が印象的なこの作品は、ゴッホの精神世界を表現しているかのようです。

2.4.3 最期の傑作「カラスのいる麦畑」

オーヴェール=シュル=オワーズで過ごした最期の時期に描かれた「カラスのいる麦畑」は、ゴッホの遺作とも言われています。不穏な空とカラスの群れ、そして荒々しく描かれた麦畑は、ゴッホの心の葛葛闘を表現しているかのようです。この作品は、ゴッホの芸術の集大成と言えるでしょう。

| 時代 | 代表作 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初期(オランダ時代) | じゃがいもを食べる人々、織工 | 暗い色彩、重厚なタッチ、社会の底辺で生きる人々の描写 |

| パリ時代 | タンギー親父の肖像 | 印象派の影響を受けた明るい色彩、筆触分割 |

| アルル時代 | ひまわり、夜のカフェテラス、ローヌ川の星月夜 | 鮮やかな色彩、力強い筆致、南フランスの風景 |

| サン=レミ、オーヴェール=シュル=オワーズ | 星月夜、糸杉、カラスのいる麦畑 | 精神世界の表現、苦悩と希望 |

3. ゴッホと狂気

フィンセント・ファン・ゴッホ。稀代の天才画家として知られる彼の名は、同時に「狂気」という言葉とも結びつけられています。ゴッホの生涯と作品を理解する上で、彼の精神状態について考察することは不可欠です。この章では、ゴッホが抱えていた精神疾患、それが彼の創作活動に与えた影響、そして広く知られる「耳切り事件」の真相について掘り下げていきます。

3.1 精神疾患との闘い

ゴッホの精神状態については、様々な研究や考察が行われてきましたが、明確な診断名は未だ確定していません。双極性障害、側頭葉てんかん、統合失調症、急性間欠性ポルフィリン症など、複数の病名が候補として挙げられています。ゴッホ自身、精神的な不安定さに苦しみ、自ら精神病院に入院した時期もありました。彼の残した手紙や、周囲の人々の証言からは、幻覚や妄想、激しい気分の変動、衝動的な行動といった症状が読み取れます。

ゴッホは、弟テオに宛てた手紙の中で、自身の精神状態について赤裸々に綴っています。これらの手紙は、ゴッホの苦悩を理解する上で貴重な資料となっています。また、医師の診断記録なども残されており、当時の医療の視点からゴッホの精神状態を垣間見ることができます。

3.2 狂気と創作活動の関係

ゴッホの精神疾患は、彼の芸術に大きな影響を与えたと考えられています。激しい感情の起伏や、現実とは異なる知覚体験は、彼の独特の色彩感覚や画風を生み出す源泉となった可能性があります。特に、アルル時代以降の作品に見られる、力強い筆致や鮮やかな色彩、歪んだ形態などは、彼の精神状態を反映しているようにも見えます。

一方で、ゴッホの精神状態が彼の創作活動を阻害した側面も無視できません。精神的な不安定さから、創作活動が中断された時期もありました。また、人間関係のトラブルも引き起こし、孤独を深める要因となりました。ゴッホの芸術は、狂気と天才が複雑に絡み合った結果生まれたと言えるでしょう。

| 時期 | 精神状態 | 作品への影響 |

|---|---|---|

| 初期 | 比較的安定していた時期 | 暗い色彩、農民の生活を描写 |

| パリ時代 | 印象派の影響を受け、色彩が明るくなる | 筆触分割を取り入れる |

| アルル時代 | 精神状態が悪化、幻覚や妄想が出現 | 激しい色彩、歪んだ形態 |

| サン=レミ、オーヴェール | 精神病院での療養生活 | 渦巻くような筆致、「星月夜」などの傑作誕生 |

3.3 耳切り事件の真相

1888年12月、ゴッホは共同生活を送っていたポール・ゴーギャンと激しい口論の末、自身の左耳の一部を切り落とすというショッキングな事件を起こしました。この「耳切り事件」は、ゴッホの狂気を象徴するエピソードとして広く知られています。事件の真相については諸説ありますが、ゴーギャンとの対立、精神的な不安定さ、アルコールの影響などが複合的に絡み合った結果だと考えられています。

近年では、ゴッホが自ら耳を切り落としたのではなく、ゴーギャンが剣で切り落としたという説も出てきています。真実は未だ闇の中ですが、この事件がゴッホの精神状態をさらに悪化させたことは間違いありません。耳切り事件の後、ゴッホは精神病院に入退院を繰り返しながら、創作活動を続けました。

4. ゴッホの影響

フィンセント・ファン・ゴッホは、生前は不遇だったものの、その強烈な色彩、大胆な筆致、そして感情あふれる表現は、20世紀以降の美術に計り知れない影響を与えました。特に、表現主義やフォーヴィスムといった、感情や主観を重視する芸術運動の隆盛に大きく貢献しています。

4.1 後世の芸術家への影響

ゴッホの強烈な色彩と筆致は、多くの芸術家にインスピレーションを与えました。彼の作品は、絵画の枠を超えて、文学、音楽、映画など、様々な分野の芸術家たちに影響を与え続けています。

4.1.1 表現主義への影響

ゴッホの主観的な表現と感情の表出は、表現主義の画家たちに大きな影響を与えました。特に、ドイツ表現主義のグループである「橋」のメンバー、キルヒナー、ヘッケル、シュミット=ロットルフなどは、ゴッホの激しい色彩と筆使いを自らの表現に取り入れました。彼らの作品には、ゴッホの激しい感情表現と、現実を歪めて描く手法の影響が色濃く見られます。

4.1.2 フォーヴィスムへの影響

フォーヴィスム(野獣派)の画家たち、マティスやドランも、ゴッホの強烈な色彩に影響を受けました。彼らは、ゴッホの色彩表現をさらに発展させ、より鮮やかで大胆な色彩を用いて、感情を表現しました。ゴッホの色彩への探求は、フォーヴィスムの画家たちの色彩解放へと繋がったと言えるでしょう。

4.1.3 その他の芸術家への影響

ムンク、ピカソ、シャガールなど、20世紀を代表する多くの芸術家が、ゴッホから多大な影響を受けています。ムンクの代表作「叫び」における感情の表現は、ゴッホの影響を強く感じさせます。ピカソは、ゴッホの肖像画の表現方法を研究し、独自の表現を確立しました。また、シャガールは、ゴッホの色彩表現や夢幻的な世界観に影響を受け、幻想的な作品を生み出しました。

| 芸術家 | ゴッホの影響 |

|---|---|

| エドヴァルド・ムンク | 感情表現、特に不安や苦悩の表現 |

| パブロ・ピカソ | 肖像画の表現方法、キュビスムへの発展 |

| マルク・シャガール | 色彩表現、夢幻的な世界観 |

| ワシリー・カンディンスキー | 色彩の精神性、抽象表現への道 |

4.2 表現主義への影響(詳細)

表現主義は、20世紀初頭にドイツを中心に起こった芸術運動です。第一次世界大戦前の不安定な社会情勢の中で、人間の内的世界や感情を表現することを目指しました。ゴッホの強烈な色彩、大胆な筆致、そして感情を露わにする表現方法は、表現主義の画家たちに共鳴し、大きな影響を与えました。

4.2.1 色彩表現

ゴッホは、色彩を感情表現の手段として用いました。彼の作品に見られる鮮やかな黄色や青、緑は、単に風景を写実的に描くためではなく、彼の内面世界を反映しています。この色彩による感情表現は、表現主義の画家たちにも受け継がれ、彼らの作品にも、感情を象徴するような強烈な色彩が見られます。

4.2.2 筆致

ゴッホの筆致は、力強く、感情的です。彼の筆使いは、対象物を正確に描写するためではなく、彼の内面のエネルギーを表現するために用いられています。この力強い筆致は、表現主義の画家たちにも影響を与え、彼らの作品にも、感情的な筆使いが見られます。

ゴッホは、生前に評価されることはありませんでしたが、死後、彼の作品は再評価され、20世紀美術に大きな影響を与えました。彼の影響は、絵画だけでなく、文学、音楽、映画など、様々な分野に及んでいます。ゴッホの芸術は、時代を超えて人々の心を捉え続け、今後も多くの芸術家にインスピレーションを与え続けるでしょう。

5. ゴッホの評価

フィンセント・ファン・ゴッホ。生前は不遇の画家として知られ、作品が売れたのは生涯でわずか1点とも言われています。しかし、死後、その革新的な画風と強烈な色彩、そして波乱に満ちた人生が人々の心を捉え、世界中で高く評価されるようになりました。ここでは、ゴッホの生前の評価と死後の名声、そして現代における彼の立ち位置について詳しく見ていきましょう。

5.1 生前の評価と死後の名声

ゴッホが生きた19世紀後半は、印象派が台頭し、アカデミズムからの脱却が進む過渡期でした。しかし、ゴッホの強烈な色彩と大胆な筆致は、当時の一般的な芸術観からは理解されにくく、批評家や世間からは酷評されることが多かったのです。弟テオの経済的支援と精神的な支えがなければ、創作活動を続けることは困難だったでしょう。唯一売れたとされる作品「赤い葡萄畑」も、現在のような高額で取引されたわけではありませんでした。

転機となったのは、ゴッホの死後、テオの妻ヨハンナ・ボンゲル=バン・ゴッホの尽力です。彼女はゴッホの作品の価値を信じ、展覧会を開催したり、作品集を出版したりすることで、ゴッホの名を世に広めました。20世紀初頭には、表現主義やフォーヴィスムといった新しい芸術運動に影響を与え、ゴッホの革新的な表現は再評価されるようになります。そして、時代を経るごとに評価は高まり、今では世界で最も愛される画家の1人となりました。

5.2 現代におけるゴッホ

現代において、ゴッホは単なる画家を超えた、一種の文化的アイコンとなっています。彼の作品は、絵画はもちろん、映画、音楽、文学など、様々な分野で引用され、オマージュされています。ゴッホの人生そのものも、映画や演劇の題材となり、多くの人の心を掴んでいます。

5.2.1 ゴッホの経済的価値

ゴッホの作品は、現在、世界で最も高額で取引される美術品の1つです。「ひまわり」や「医師ガシェの肖像」といった代表作は、オークションで数億円の値がつけられています。また、ゴッホ美術館をはじめ、世界中の美術館が彼の作品を所蔵し、多くの人々がその傑作を鑑賞するために訪れています。ゴッホの経済的価値は、彼の芸術的価値を反映していると言えるでしょう。

5.2.2 ゴッホの精神世界と作品の関係

ゴッホの精神疾患と、それが彼の作品に与えた影響についても、現代では盛んに研究されています。彼の強烈な色彩や筆致は、精神状態の不安定さを反映しているという見方もあります。一方で、ゴッホ自身は、狂気ではなく、むしろ鋭敏な感受性と情熱が、独自の芸術を生み出したと主張しています。ゴッホの精神世界と作品の関係は、今もなお議論の的となっており、彼の作品の魅力の1つとなっています。

| 時代 | 特徴 | 代表作 |

|---|---|---|

| 初期 | 暗い色彩、農民の生活を描写 | 「じゃがいもを食べる人々」 |

| パリ時代 | 印象派の影響、明るい色彩へ | 「タンギー親父の肖像」 |

| アルル時代 | 独自の画風確立、色彩の爆発 | 「ひまわり」「夜のカフェテラス」 |

| サン=レミ、オーヴェール | 精神病院での創作、激しい筆致 | 「星月夜」「カラスのいる麦畑」 |

ゴッホは、生前は認められなかったものの、死後、その独創的な表現と情熱的な人生が評価され、世界的な画家となりました。現代においても、彼の作品は多くの人々を魅了し続け、時代を超えて愛される巨匠として、その名は永遠に刻まれることでしょう。

6. ゴッホゆかりの地

フィンセント・ファン・ゴッホの人生と芸術をより深く理解するために、ゆかりの地を訪れてみませんか?彼の生きた時代、創作の背景を感じられる場所は世界中に点在しています。ここでは、特に重要なゆかりの地を、オランダとフランスを中心に紹介します。

6.1 オランダ

6.1.1 ニューネン

ゴッホが本格的に画家としての道を歩み始めた場所。初期の傑作「じゃがいもを食べる人々」などが生まれました。ゴッホ村には、彼が滞在した牧師館や、当時の農村の風景を再現した野外博物館などがあります。

6.1.2 ズンデルト

ゴッホの生誕地。ゴッホの生家跡に建てられたヴァン・ゴッホ教会や、彼の初期の作品や弟テオとの手紙などを展示する北ブラバント美術館があります。

6.1.3 アムステルダム

ゴッホ美術館は、世界最大規模のゴッホコレクションを誇ります。「ひまわり」「自画像」「糸杉と星の道」など、代表作を含む約200点の絵画と500点以上の素描が展示されています。ゴッホの弟テオとその妻ヨーの尽力によって、これらの作品が今日まで大切に保存されてきました。美術館では、ゴッホの人生と作品を年代順に辿ることができます。

また、アムステルダム市立美術館にもゴッホの作品が所蔵されています。

6.2 フランス

6.2.1 パリ

印象派の画家たちと出会い、色彩表現に大きな影響を受けた場所。モンマルトル地区には、ゴッホが弟テオと共に暮らしたアパルトマンがあった場所があります。また、オルセー美術館やオランジュリー美術館、ルーブル美術館などにもゴッホの作品が収蔵されています。

6.2.2 アルル

南フランスの強烈な太陽の下で、ゴッホは独自の画風を確立しました。彼は「黄色い家」を借りてアトリエを構え、ゴーギャンとの共同生活を夢見ていました。この地では、「ひまわり」「夜のカフェテラス」「アルルの跳ね橋」など、数々の名作が誕生しました。現在、「黄色い家」は第二次世界大戦で破壊されましたが、その周辺はゴッホの足跡を辿る散策コースとして整備されています。また、フォーラム広場にあるカフェ・ヴァン・ゴッホは、彼の描いた「夜のカフェテラス」のモデルとなったカフェとして知られています。

6.2.3 サン=レミ=ド=プロヴァンス

精神を病んだゴッホが入院したサン=ポール・ド・モゾール修道院がある町。療養中に「星月夜」などの傑作を描きました。修道院の一部は現在も精神病院として使用されていますが、ゴッホが滞在した部屋や彼が描いた庭園などを見学することができます。

6.2.4 オーヴェール=シュル=オワーズ

ゴッホが最期の日々を過ごした町。彼はここで「カラスのいる麦畑」などの作品を制作しました。ゴッホが治療を受けたガシェ医師の家や、彼が眠る墓地などがあります。

| 国 | 都市/地域 | 主な見どころ |

|---|---|---|

| オランダ | ニューネン | ゴッホ村、牧師館 |

| オランダ | ズンデルト | ヴァン・ゴッホ教会、北ブラバント美術館 |

| オランダ | アムステルダム | ゴッホ美術館、アムステルダム市立美術館 |

| フランス | パリ | モンマルトル、オルセー美術館、オランジュリー美術館、ルーブル美術館 |

| フランス | アルル | 黄色い家跡地、カフェ・ヴァン・ゴッホ、アルル市立美術館 |

| フランス | サン=レミ=ド=プロヴァンス | サン=ポール・ド・モゾール修道院 |

| フランス | オーヴェール=シュル=オワーズ | ガシェ医師の家、ゴッホの墓地 |

これらのゆかりの地を訪れることで、ゴッホの芸術と人生への理解を深めることができるでしょう。絵画を通してだけでなく、彼が実際に見て、感じて、生きていた場所を訪れることで、より深くゴッホの世界に触れることができるはずです。

7. ゴッホに関するFAQ

ここでは、ゴッホに関するよくある質問とその回答をまとめました。

7.1 ゴッホは何歳で亡くなったのか

フィンセント・ファン・ゴッホは、1890年7月29日、ピストル自殺により37歳でこの世を去りました。

7.2 ゴッホの絵の価格は

ゴッホの絵画は、世界で最も高価な芸術作品の一部です。彼の作品はオークションで数千万ドルから数億ドルで取引されています。例えば、「医師ガシェの肖像」は1990年に8,250万ドルで落札され、当時絵画の最高額を記録しました。価格はその絵のサイズ、題材、制作年代、保存状態、来歴など様々な要因によって変動します。

7.3 ゴッホの絵はどこで見ることができるか

ゴッホの作品は、世界中の美術館で鑑賞することができます。主な所蔵美術館は以下の通りです。

| 国 | 美術館名 | 主な所蔵作品 |

|---|---|---|

| オランダ | ゴッホ美術館(アムステルダム) | 「ひまわり」「ジャガイモを食べる人々」「自画像」など多数 |

| フランス | オルセー美術館(パリ) | 「アルルの寝室」「自画像」など |

| アメリカ | メトロポリタン美術館(ニューヨーク) | 「糸杉」「麦わら帽子をかぶった自画像」など |

| アメリカ | ニューヨーク近代美術館(ニューヨーク) | 「星月夜」など |

| イギリス | ロンドン・ナショナル・ギャラリー | 「ひまわり」など |

7.4 ゴッホは売れない画家だったのか

ゴッホが生前に売れた絵画は、弟テオが画商として尽力したにも関わらず、わずか1点と言われています。それは「赤い葡萄畑」という作品で、ベルギーの画家アンナ・ボックが購入しました。ゴッホは生前は経済的に困窮し、弟テオの支援に頼っていました。しかし、死後、彼の作品は高く評価され、世界的に有名な画家となりました。

7.5 ゴッホの画風の特徴は

ゴッホの画風は、力強い筆致、鮮やかな色彩、厚塗りの絵具による独特の質感などが特徴です。特に後期印象派に分類され、感情を表現する手法として、大胆な色使いやデフォルメされた形態を用いています。また、日本の浮世絵からも影響を受けており、その影響は構図や色彩に見て取れます。

7.6 ゴッホはどんな精神疾患を患っていたのか

ゴッホの正確な病名は現在でも議論されていますが、双極性障害、統合失調症、てんかん、急性間欠性ポルフィリン症など様々な説が挙げられています。 精神的な不安定さは彼の芸術にも影響を与え、独特の表現を生み出す一因となったと考えられています。

7.7 ゴッホの耳切り事件の真相は

ゴッホが自分の耳を切り落とした事件は有名ですが、その真相は未だ謎に包まれています。ゴーギャンとの口論の末に発作的に耳を切ったという説や、売春婦とのトラブルで切り落とされたという説など、様々な憶測が飛び交っています。近年では、ゴーギャンが剣で切り落としたという説が有力視されていますが、確証はありません。

7.8 ゴッホの代表作は何ですか?

ゴッホの代表作は数多くありますが、特に有名な作品としては、「ひまわり」「星月夜」「自画像」「カラスのいる麦畑」「夜のカフェテラス」「アルルの寝室」「ジャガイモを食べる人々」などが挙げられます。これらの作品は、世界中の美術館に所蔵されており、多くの人々に愛されています。

8. まとめ

フィンセント・ファン・ゴッホ。波乱に満ちた生涯を送ったこのオランダ出身の画家は、生前は不遇でしたが、死後、世界で最も愛される画家の1人となりました。本記事では、ゴッホの生涯、名画、そして狂気を通して、その芸術の深淵に触れてきました。

ゴッホの画風は、初期の暗い色彩から、パリ時代を経て印象派の影響を受け、アルル時代には独自の色彩表現へと進化を遂げました。「ひまわり」「星月夜」といった代表作は、力強い筆致と鮮やかな色彩で、見る者の心を掴みます。彼の精神疾患との闘いは創作活動と密接に関係しており、その苦悩が作品に深みを与えていると言えるでしょう。耳切り事件など、センセーショナルな出来事もありましたが、ゴッホの芸術への情熱は揺るぎないものでした。

ゴッホの革新的な表現は、後の表現主義など、多くの芸術家に影響を与えました。現代においても、ゴッホの作品は世界中で高く評価され、多くの人々を魅了し続けています。ゴッホ美術館やアルルなど、ゆかりの地を訪れることで、彼の芸術と人生をより深く理解することができるでしょう。