歌川広重:浮世絵の巨匠が描いた風景画の世界と生涯を徹底解説

歌川広重、その名は江戸時代後期に活躍した浮世絵師の代名詞と言えるでしょう。本記事では、風景画の巨匠として名高い広重の生涯と作品世界を徹底解説します。広重といえば「東海道五十三次」が有名ですが、その他にも「名所江戸百景」や「六十余州名所図会」など、数多くの名作を残しました。この記事を読むことで、広重の代表作はもちろん、特徴的な「広重ブルー」の色彩表現や大胆な構図、そして葛飾北斎との比較など、多角的な視点から広重の魅力を理解することができます。さらに、安政の大地震による最期や現代美術への影響、世界的な評価まで、広重の生涯と芸術の全貌を網羅的に解説することで、日本の浮世絵史における彼の重要な役割を深く理解できるでしょう。浮世絵初心者から愛好家まで、広重の世界を堪能するための決定版ガイドとして、ぜひご活用ください。

1. 歌川広重とは

歌川広重(うたがわ ひろしげ、1797年 – 1858年)は、江戸時代後期に活躍した浮世絵師です。風景画の大家として、葛飾北斎と並び称され、国内外で高い評価を受けています。本名は安藤重右衛門。幼名は徳太郎。号は一幽斎廣重、または一游斎廣重。没後に歌川広重の名で広く知られるようになりました。彼の作品は、日本の自然美や風俗を繊細かつ大胆に描き出し、浮世絵の黄金期を彩る重要な存在となっています。特に「東海道五十三次」や「名所江戸百景」は、広重の代表作としてあまりにも有名で、現代の私たちにも江戸時代の風景や人々の暮らしを鮮やかに伝えてくれます。広重の描く風景画は、単なる写実的な描写にとどまらず、詩情あふれる独特の雰囲気を醸し出しており、見る者の心を捉えて離しません。その抒情的な表現は「広重ブルー」と称される独特の青色の使用や、雨や雪、霧などの天候の巧みな描写、大胆な構図、そして西洋画の技法を取り入れた遠近法の活用など、様々な要素によって生み出されています。

1.1 生い立ちと浮世絵師への道

広重は、1797年(寛政9年)、江戸の八代洲河岸(現在の東京都中央区日本橋茅場町)の定火消同心、安藤徳右衛門の子として生まれました。幼い頃から絵を描くことが好きだった広重は、12歳の頃には既に狩野派の絵師に師事し、絵の手ほどきを受けていました。その後、15歳で歌川豊広に入門し、浮世絵師としての道を歩み始めます。当初は役者絵を描いていましたが、師である豊広の死後、風景画に転向。文化15年(1818年)に歌川広重の名で役者絵を発表し、デビューを果たします。その後、風景画や花鳥画にも取り組み、独自の画風を確立していきます。特に、天保4年(1833年)に出版された「東海道五十三次」は大ヒットとなり、広重の名を世に知らしめました。

1.2 歌川派と広重の画風

歌川派は、浮世絵の四大流派の一つであり、歌川豊春を祖とする一大勢力でした。役者絵を得意とし、大胆な構図と鮮やかな色彩を特徴としています。広重も当初は役者絵を描いていましたが、後に風景画に転向し、独自の画風を確立しました。広重の風景画は、歌川派の伝統的な様式を踏襲しつつも、西洋画の遠近法や陰影法を取り入れるなど、革新的な要素も取り入れています。また、自然の美しさや情緒を繊細に表現することに重点を置き、叙情的な作風を特徴としています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 広重ブルー | 鮮やかで深く、独特の青色。西洋絵具であるベロ藍の使用も影響している。 |

| 大胆な構図 | 近景を大きく描き、遠景を小さく描くことで、奥行きを表現。西洋画の遠近法の影響が見られる。 |

| 天候の表現 | 雨、雪、霧など、様々な天候を巧みに描写し、情緒的な雰囲気を醸し出す。 |

| 詩情豊かな表現 | 風景の中に人々の生活や物語を織り込み、見る者の想像力を掻き立てる。 |

2. 歌川広重の代表作

歌川広重は数多くの風景画を制作し、その作品は国内外で高く評価されています。ここでは、彼の代表作といえるシリーズ作品を中心に紹介します。

2.1 東海道五十三次

広重の代表作として最も有名な「東海道五十三次」は、江戸時代の東海道の宿場町を描いた木版画シリーズです。保永堂版が特に有名で、日本橋から京都までの53の宿場と、その間の風景が生き生きと描かれています。大胆な構図や鮮やかな色彩、旅情あふれる描写が人々を魅了し、江戸時代における旅行ブームをさらに後押ししました。

2.1.1 東海道五十三次の魅力と影響

「東海道五十三次」の魅力は、単なる風景画にとどまらず、当時の風俗や人々の暮らしが細やかに描かれている点にあります。また、広重独特の青色「広重ブルー」を効果的に用いたことで、幻想的な雰囲気を醸し出しています。この作品は、浮世絵のみならず、文学や演劇など様々な分野に影響を与え、現代の漫画やアニメーションにもその影響を見ることができます。葛飾北斎の「富嶽三十六景」と並び称される、日本の風景版画の金字塔と言えるでしょう。

| 宿場名 | 特徴 |

|---|---|

| 日本橋 | シリーズの出発点。活気あふれる江戸の街並みが描かれている。 |

| 神奈川 | 台の上から眺める構図が印象的。帆掛け船が行き交う様子が描かれている。 |

| 蒲原 | 夜明けの情景を描いた作品。幻想的な雰囲気で知られる。 |

| 鞠子 | 大名行列を描いた作品。当時の旅の情景が伝わる。 |

| 岡部 | 富士山を背景に、渡し舟が行き交う様子が描かれている。 |

上記はほんの一例であり、各宿場町ごとに異なる魅力があります。風景だけでなく、そこに暮らす人々や旅人の姿にも注目することで、より深く作品を楽しむことができるでしょう。

2.2 名所江戸百景

「名所江戸百景」は、江戸の風景を描いた木版画シリーズです。東海道五十三次とは異なり、江戸の市街地や郊外、名所旧跡など、多様な風景が描かれています。当時、江戸で流行していた地口絵(現在の鳥瞰図のようなもの)の影響を受け、高い視点からの俯瞰図や、近景を大胆に切り取った構図など、斬新な表現が用いられています。また、庶民の日常生活や四季折々の風情が細緻に描かれており、江戸時代の文化や生活を知る上でも貴重な資料となっています。

2.2.1 名所江戸百景に見る江戸の風景

「名所江戸百景」は、江戸の隅田川周辺や神社仏閣、橋、市井など、様々な場所が描かれています。例えば、「大はしあたけの夕立」は、夕立に遭う人々の様子を生き生きと描いた作品として有名です。また、「亀戸梅屋舗」は、梅の花が満開に咲き誇る様子を描いた、春の情景を描いた代表作です。これらの作品を通して、当時の江戸の街並みや人々の暮らしを垣間見ることができます。

2.3 六十余州名所図会

「六十余州名所図会」は、当時の日本全国(六十余州)の名所を描いた木版画シリーズです。各国の代表的な景勝地や名産品などが、鮮やかな色彩と大胆な構図で描かれています。広重は実際に各地を旅したわけではないため、他の絵師の作品や旅行記などを参考にしながら制作したと考えられています。この作品は、江戸時代の人々に日本の各地の風景を紹介する役割を果たし、旅行への憧れをかき立てました。また、地方の魅力を再発見するきっかけにもなり、地域振興にも貢献したと考えられています。

2.3.1 六十余州名所図会で巡る日本の風景

「六十余州名所図会」では、各地の象徴的な風景や名物が描かれています。例えば、近江国の「琵琶湖」や、駿河国の「富士山」、摂津国の「住吉神社」など、現代でも有名な観光地が数多く登場します。これらの作品を通して、江戸時代の人々がどのような場所に憧れを抱いていたのか、そして、当時の日本の風景がどのようなものであったのかを知ることができます。

3. 歌川広重の風景画の特徴

歌川広重の風景画は、独特の色彩感覚、大胆な構図、叙情的な雰囲気など、多くの特徴を持っています。これらの特徴が、広重の作品を他の浮世絵師と区別し、世界中で高く評価される要因となっています。特に「広重ブルー」と呼ばれる藍色の鮮やかな発色は、広重作品を象徴する要素として広く知られています。

3.1 広重ブルーと色彩の妙

広重の作品で最も印象的なのは、深く鮮やかな藍色、通称「広重ブルー」です。これは、当時普及し始めたベロ藍と呼ばれる人工顔料を用いることで実現されました。この藍色は、空や水、影などを表現する際に効果的に使われ、作品全体に静謐で奥行きのある雰囲気を与えています。また、藍色だけでなく、黄色や緑、茶色など、他の色も巧みに使い分け、自然の微妙な色彩の変化を表現しています。例えば、「東海道五十三次」の「蒲原 夜之雪」では、雪景色の中に浮かび上がる松の緑や家々の灯りの暖かさが、藍色の背景と対比されて印象的に描かれています。

3.2 大胆な構図と遠近法の活用

広重は、西洋絵画から影響を受けた大胆な構図と遠近法を巧みに用いています。例えば、近景を大きく描き、遠景を小さく描くことで奥行きを表現する手法や、斜めの線を効果的に使って画面に動きを出す手法などが挙げられます。また、鳥瞰図や俯瞰図を用いて風景全体を捉えた作品も多く、ダイナミックな景観を表現することに成功しています。「名所江戸百景」の「亀戸梅屋舗」では、梅の木が画面いっぱいに広がり、その下に広がる江戸の街並みが俯瞰で描かれており、広重独特の構図の妙が見て取れます。

3.3 雨や雪など、天候の表現

広重は、雨や雪、霧など、様々な天候を巧みに表現することで、風景に情緒的な深みを与えています。例えば、「東海道五十三次」の「庄野 白雨」では、白く細い線で雨を表現し、旅人の急ぐ様子と相まって、雨の日の旅の情景を生き生きと伝えています。また、「名所江戸百景」の「浅草金龍山」では、雪の日に金龍山の五重塔が静かに佇む様子が描かれており、雪の白さと建物の朱色のコントラストが美しい情景を生み出しています。これらの天候の描写は、単なる風景描写にとどまらず、そこに生きる人々の心情や物語を暗示する役割も担っています。

| 特徴 | 解説 | 代表作例 |

|---|---|---|

| 広重ブルー | 鮮やかな藍色の効果的な使用 | 東海道五十三次「蒲原 夜之雪」 |

| 大胆な構図 | 西洋絵画の影響を受けた遠近法の活用、鳥瞰図・俯瞰図の使用 | 名所江戸百景「亀戸梅屋舗」 |

| 天候の表現 | 雨、雪、霧などの描写による情緒の付加 | 東海道五十三次「庄野 白雨」、名所江戸百景「浅草金龍山」 |

4. 歌川広重と他の浮世絵師

歌川広重は、数多くの浮世絵師が活躍した時代に、独自の画風を確立し、風景画の大家として名を馳せました。ここでは、広重と同時代に活躍した他の浮世絵師との比較や関係性を通して、彼の作品の魅力をさらに深く掘り下げていきます。

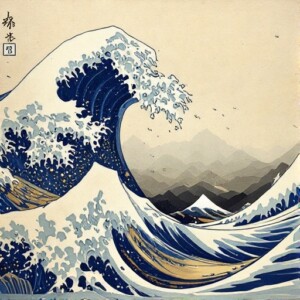

4.1 葛飾北斎との比較

風景画の巨匠として、広重と並び称されるのが葛飾北斎です。二人の作品はどちらも高い評価を得ていますが、その表現方法や作風には違いが見られます。北斎がダイナミックな構図と力強い筆致で自然の威厳を描いたのに対し、広重は叙情的な風景描写を得意とし、詩情あふれる世界観を表現しました。

| 項目 | 歌川広重 | 葛飾北斎 |

|---|---|---|

| 画風 | 叙情的、穏やか、詩情豊か | ダイナミック、力強い、劇的 |

| 構図 | 自然な遠近法、大胆な省略 | 誇張された遠近法、大胆な構図 |

| 色彩 | 淡く繊細な色彩、「広重ブルー」 | 鮮やかで力強い色彩 |

| 主題 | 旅情、庶民の生活、自然の美しさ | 富士山、波、人物 |

| 代表作 | 東海道五十三次、名所江戸百景 | 富嶽三十六景、北斎漫画 |

4.1.1 北斎の影響

広重は北斎の作品から少なからず影響を受けており、特に遠近法の活用や大胆な構図において、その影響を見ることができます。しかし、広重は北斎の画風を単に模倣するのではなく、自身の感性と融合させ、独自の表現を確立していきました。例えば、北斎の「富嶽三十六景」に見られるような雄大な富士山ではなく、風景の中にさりげなく溶け込むような富士山を描くことで、広重らしい穏やかな世界観を作り出しています。

4.2 歌川豊国との関係

広重は、浮世絵の大家である歌川豊国の門下で絵を学びました。豊国は役者絵を得意としていましたが、広重は風景画に専念し、独自の道を歩みました。初期の広重の作品には、豊国の影響が見られる部分もありますが、次第に独自の画風を確立し、師とは異なる分野で成功を収めました。

4.2.1 歌川派と広重

歌川派は、浮世絵界において一大勢力を築いた流派であり、数多くの才能ある絵師を輩出しました。広重もその一人であり、歌川派の伝統を受け継ぎながらも、風景画という新たなジャンルを切り開くことで、歌川派の発展にも貢献しました。また、広重の門下からは、歌川二代広重や歌川三代広重など、後進の風景画家が育ち、広重の画風が受け継がれていきました。このように、広重は他の浮世絵師との関係性の中で、自身の芸術を磨き、後世に大きな影響を与えたのです。

4.3 その他の浮世絵師との比較

広重と同時代に活躍した他の浮世絵師としては、渓斎英泉、歌川国貞などが挙げられます。英泉は美人画を得意とし、国貞は役者絵や美人画で人気を博しました。広重は彼らとは異なるジャンルである風景画に特化することで、独自の地位を確立しました。それぞれの絵師が得意とするジャンルで活躍することで、浮世絵界全体が活性化し、多様な作品が生まれたと言えるでしょう。

5. 歌川広重の影響と評価

歌川広重の風景画は、国内外に大きな影響を与え、今もなお高い評価を受けています。その叙情的な風景描写は、浮世絵の枠を超えて、絵画、版画、写真、デザインなど様々な分野に影響を与え、現代の私たちにも多くの感動を与え続けています。

5.1 現代美術への影響

広重の芸術は、同時代だけでなく、後世の芸術家にも多大な影響を与えました。特に印象派の画家たちに大きな影響を与えたことはよく知られています。クロード・モネやフィンセント・ファン・ゴッホといった巨匠たちは、広重の浮世絵から構図や色彩、光の表現などを学び、自身の作品に取り入れました。

モネは「睡蓮」シリーズなどで、広重の「名所江戸百景」に見られる大胆な構図や水面への映り込みの表現などを取り入れています。また、ゴッホは「雨の橋」で、広重の「名所江戸百景 大はしあたけの夕立」を模写し、浮世絵の鮮やかな色彩や線描表現を研究しました。これらの作品は、広重の芸術が西洋美術に大きな影響を与えたことを示す具体的な例と言えるでしょう。

また、広重の影響は絵画にとどまらず、版画、写真、デザイン、アニメーションなど、様々な分野に及んでいます。例えば、新版画運動の代表的な作家である川瀬巴水は、「昭和風景版画」と呼ばれる独自のスタイルを確立する上で、広重の風景描写から大きな影響を受けています。現代のグラフィックデザイナーやイラストレーターも、広重作品からインスピレーションを得て、作品制作に活かしている例が多く見られます。

5.1.1 広重ブルーの継承

広重が風景画で多用した藍色、「広重ブルー」は、その鮮やかさと深みで高く評価され、現代のアーティストにも影響を与え続けています。この独特の青色は、自然の風景を情感豊かに表現する上で重要な役割を果たしており、広重の芸術を象徴する要素の一つとなっています。

5.2 世界的な評価

広重の浮世絵は、19世紀後半にヨーロッパに紹介されて以来、ジャポニズムの流行を牽引する重要な存在となりました。その影響は美術界にとどまらず、文学や音楽、ファッションなど、様々な分野に広がり、ヨーロッパの文化に大きな変革をもたらしました。

現在でも、広重の作品は世界中の美術館や博物館に収蔵され、多くの人々に愛されています。特に「東海道五十三次」や「名所江戸百景」は、日本を代表する風景版画として、世界的に高い評価を得ています。これらの作品は、日本の伝統文化の美しさを世界に伝える上で、重要な役割を果たしていると言えるでしょう。

5.2.1 海外での広重展

近年では、海外の主要美術館で大規模な広重展が開催されるなど、国際的な評価はますます高まっています。これらの展覧会は、広重の芸術の普遍的な魅力を改めて世界に示す機会となっています。

| 展覧会名 | 開催場所 | 開催年 |

|---|---|---|

| (例)歌川広重:風景の詩人 | (例)大英博物館 | (例)2024年 |

| (例)広重ブルーの世界 | (例)メトロポリタン美術館 | (例)2023年 |

(注)展覧会名は架空のものです。

広重の風景画は、単なる風景の描写を超えて、日本の自然や風土、人々の暮らしを情感豊かに表現した芸術作品です。その普遍的な魅力は、時代や国境を超えて、多くの人々の心を捉え、これからも世界中で愛され続けるでしょう。

6. 歌川広重の生涯

歌川広重は、文化3年(1803年)に江戸八代洲河岸の定火消同心、安藤源右衛門の子として生まれました。幼名は徳太郎。父は火消同心の役目を務める傍ら、煙草入れなどの蒔絵師としても活動していました。幼い頃から絵を描くことに興味を持っていた広重は、12歳で両親を亡くした後、15歳で歌川豊広に入門し、浮世絵師への道を歩み始めます。当初は役者絵を描いていましたが、風景画に転向し、独自の画風を確立していきます。

6.1 広重の画業

文化11年(1814年)に歌川豊広に入門した広重は、文政2年(1819年)に「広重」の号を与えられます。当初は役者絵や美人画を描いていましたが、文政10年(1827年)頃から風景画に重点を置くようになり、天保4年(1833年)に刊行された「東海道五十三次」が大ヒット。風景画の第一人者としての地位を確固たるものにしました。その後も「名所江戸百景」「六十余州名所図会」など、数多くの名作を生み出しました。

6.1.1 代表作の誕生と画風の変化

| 年代 | 出来事 | 画風への影響 |

|---|---|---|

| 1833-34年 | 東海道五十三次を発表 | 叙情的な風景描写、広重ブルーの確立 |

| 1850年代 | 名所江戸百景シリーズに着手 | 大胆な構図、西洋画法の影響 |

| 1850年代後半 | 安政の大地震を経験 | 無常観の深まり |

広重の画風は、初期の写実的な描写から、後期の叙情性や大胆な構図へと変化していきました。特に「名所江戸百景」では、西洋画法の影響を受けた大胆な構図や、鳥瞰図を用いた斬新な表現が見られます。また、晩年の作品には、安政の大地震を経験したことで深まった無常観が反映されているとされています。

6.2 安政の大地震と最期

安政2年(1855年)に江戸を襲った安政の大地震は、江戸の街並みを大きく変え、広重の創作活動にも影響を与えました。大地震後の江戸の復興の様子を描いた作品も残されています。安政5年(1858年)9月25日、広重はコレラに罹患し、56歳でこの世を去りました。浅草の誓願寺に葬られています。

6.2.1 広重の弟子たち

広重には、歌川広重二世をはじめ、歌川重宣、歌川重政など多くの弟子がいました。彼らは広重の画風を受け継ぎ、風景画の分野で活躍しました。特に二代広重は、師の画風を忠実に継承し、「名所江戸百景」の続編などを手がけています。

6.3 歌川広重の系譜

歌川広重は歌川派に属し、歌川豊広の門下でした。歌川派は、浮世絵の四大流派の一つであり、数多くの著名な浮世絵師を輩出しました。広重自身も、歌川派の伝統を受け継ぎながら、独自の画風を確立し、風景画の大家として後世に大きな影響を与えました。

7. まとめ

歌川広重は、大胆な構図と色彩感覚、そして叙情的な風景描写で、浮世絵の世界に独自の境地を切り開いた巨匠です。特に「広重ブルー」と称される藍色の鮮やかさは、彼の作品を象徴する要素として、国内外で高く評価されています。本記事では、代表作である「東海道五十三次」「名所江戸百景」「六十余州名所図会」を通して、広重の風景画の魅力を解説しました。大胆な遠近法や天候の巧みな表現、そして旅情を誘う叙情性など、広重作品の魅力を構成する要素を分析しました。また、葛飾北斎との比較や歌川派における位置づけ、そして現代美術への影響など、多角的な視点から広重の功績を検証しました。安政の大地震という激動の時代を生きた広重の生涯に触れることで、彼の作品に込められた静謐さと力強さをより深く理解できるでしょう。歌川広重の作品は、浮世絵の枠を超え、現代の私たちにも感動と癒しを与え続けてくれる、日本の宝と言えるでしょう。