葛飾北斎と冨嶽三十六景:世界に影響を与えた日本の名画、その魅力を徹底解剖

「世界に影響を与えた浮世絵師 葛飾北斎ってどんな人?」「冨嶽三十六景って何がすごいの?」そう思っていませんか?この記事では、世界的に有名な浮世絵師、葛飾北斎の生涯と代表作である冨嶽三十六景の魅力を徹底的に解説します。北斎の画風の変遷や代表作、冨嶽三十六景誕生の背景や構図・色彩の秘密、そしてジャポニズムを通してモネやゴッホといった印象派の画家たちに与えた影響まで、分かりやすく紐解きます。さらに、現代アートへの影響や北斎の再評価についても触れ、国内外の美術館情報や書籍、オンラインリソースといった鑑賞方法もご紹介します。この記事を読めば、葛飾北斎と冨嶽三十六景への理解が深まり、その魅力をより一層堪能できるようになるでしょう。北斎の波濤のごとく力強い筆致、そして富士山を中心とした風景画が、時代を超えて人々を魅了する理由を、ぜひ一緒に探求してみましょう。

コンテンツ

1. 葛飾北斎とは

葛飾北斎は、江戸時代後期から明治時代初期にかけて活躍した、世界的に著名な浮世絵師です。生涯に3万点を超える作品を残したとされ、その画風は常に変化し続け、「画狂老人」を名乗るほど絵画に情熱を注ぎました。風景画、美人画、花鳥画、戯画など幅広いジャンルを手がけ、大胆な構図と鮮やかな色彩、そして卓越した描写力で人々を魅了しました。特に風景画のシリーズ「冨嶽三十六景」は、世界的に高く評価され、ジャポニズムや印象派など西洋美術にも大きな影響を与えました。

1.1 生涯と画風

北斎の生涯は波乱に満ちており、90歳で亡くなるまで、画業を追求し続けました。その画風は、生涯を通じて変化し続け、大胆な構図や鮮やかな色彩、そして西洋画の技法を取り入れるなど、常に新しい表現に挑戦しました。その探求心と革新的な精神は、現代の芸術家にも大きな影響を与え続けています。

1.1.1 生い立ちから絵師への道

1760年(宝暦10年)9月23日(推定)、江戸本所割下水(現在の東京都墨田区)に生まれたとされています。幼名は鉄蔵。幼い頃から絵を描くことに興味を持ち、6歳頃から絵を描き始めました。14歳で大工の弟子となりますが、19歳で勝川春章に入門し、浮世絵師としての道を歩み始めます。勝川春朗を名乗り、役者絵や美人画などを手がけました。春章の死後、勝川派を破門され、狩野派や琳派、さらに西洋画の遠近法なども研究し、独自の画風を確立していきます。改名も数多く行い、「春朗」「宗理」「戴斗」「北斎」など、生涯で30回以上も改名したと言われています。

1.1.2 葛飾北斎の画風の変遷

北斎の画風は、時期によって大きく変化しました。初期は勝川派の影響を受けた写実的な美人画や役者絵を描き、その後、琳派や狩野派、さらに西洋画の技法も取り入れ、独自の画風を確立していきました。70歳を過ぎてからは、「富嶽三十六景」などの風景画で独自の境地を開き、晩年には肉筆画にも力を注ぎました。以下に、画風の変遷をまとめます。

| 時期 | 画風の特徴 | 代表作 |

|---|---|---|

| 初期 | 勝川派の影響を受けた写実的な美人画、役者絵 | 役者絵など |

| 中期 | 琳派や狩野派、西洋画の技法を取り入れた独自の画風 | 絵本、読本挿絵など |

| 後期 | 大胆な構図と鮮やかな色彩の風景画 | 冨嶽三十六景、諸国滝廻りなど |

| 晩年 | 力強い筆致の肉筆画 | 肉筆画の鳳凰図など |

1.2 北斎の代表作

北斎は生涯に膨大な数の作品を残しましたが、代表作としては「冨嶽三十六景」が最も有名です。その他にも、「北斎漫画」、「諸国滝廻り」、「富嶽百景」など、多くの傑作があります。これらの作品は、国内だけでなく、世界中の美術館や博物館に収蔵され、多くの人々を魅了し続けています。

- 冨嶽三十六景:言わずと知れた北斎の代表作。富士山を様々な角度から描いた風景画シリーズ。

- 北斎漫画:絵手本として描かれた様々な絵を集めたスケッチ画集。北斎の画力の高さを示す作品。

- 諸国滝廻り:全国各地の滝を描いた風景画シリーズ。ダイナミックな滝の描写が印象的。

- 富嶽百景:冨嶽三十六景に続く富士山を描いたシリーズ。晩年の北斎の円熟した画風が見られる。

- 千絵の海:波を描いた作品集。ダイナミックな波の表現は、後の芸術家にも大きな影響を与えた。

2. 冨嶽三十六景の魅力

葛飾北斎の代表作として、そして世界的に最も有名な日本の浮世絵として知られる「冨嶽三十六景」。このシリーズは、単なる風景画を超えて、北斎の芸術性と当時の文化、そして富士信仰が融合した傑作です。その魅力を紐解いていきましょう。

2.1 冨嶽三十六景とは

「冨嶽三十六景」は、江戸時代後期の浮世絵師、葛飾北斎によって制作された風景版画のシリーズです。様々な場所、季節、時間帯から捉えられた富士山の姿が描かれており、その変化に富んだ表現は見る者を飽きさせません。

2.1.1 シリーズ誕生の背景

1820年代後半、江戸時代後期は国内旅行ブームが起こっていました。特に富士山への信仰登山が盛んになり、富士山の絵画やお土産が人気を集めていました。この時代のトレンドを捉え、北斎は「冨嶽三十六景」を制作しました。また、北斎自身の富士山への強い畏敬の念、そして70歳を超えてなお衰えを知らない創作意欲も、このシリーズ誕生の大きな要因と言えるでしょう。

2.1.2 作品数について

「三十六景」という名前ですが、実際には46作品が制作されています。当初の36作品に加え、人気を受けて追加で10作品が制作されたためです。この追加された10作品は「裏富士」と呼ばれ、藍色を基調とした作品が多いのが特徴です。

2.2 代表的な作品

「冨嶽三十六景」には、数多くの名作が含まれています。中でも特に有名な3作品を紹介します。

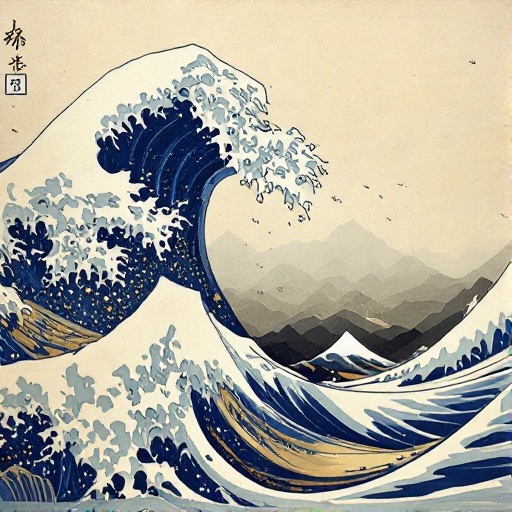

2.2.1 神奈川沖浪裏

「冨嶽三十六景」の中でも、そして北斎の作品の中でも最も有名な作品です。大きくうねる波と、その奥に小さく描かれた富士山との対比が印象的です。ダイナミックな構図と、波の飛沫の精緻な描写は、世界中で高く評価されています。葛飾北斎の代表作として、多くの場所で模写、オマージュされています。

2.2.2 凱風快晴

通称「赤富士」として知られる作品です。夏の早朝、朝日を浴びて赤く染まった富士山が描かれています。シンプルな構図ながら、力強く鮮やかな赤色は見る者に強い印象を与えます。空のグラデーションや雲の表現も秀逸で、北斎の色彩感覚の素晴らしさを示す一例です。

2.2.3 山下白雨

夏の富士山麓に雷雨が降り注ぐ様子を描いた作品です。稲妻が光り、暗雲が垂れ込める空の下、人々が風雨から身を守ろうとする様子が描かれています。富士山の雄大さと自然の脅威を同時に感じさせる作品です。

2.3 構図と色彩

「冨嶽三十六景」の魅力は、その大胆な構図と鮮やかな色彩にもあります。北斎は西洋画の遠近法を取り入れるなど、革新的な技法を用いて作品を制作しました。

2.3.1 大胆な構図と遠近法の活用

北斎は西洋画の遠近法を積極的に取り入れ、画面に奥行きと立体感を与えています。「神奈川沖浪裏」の波の表現や、「甲州石班澤」の巨大な岩の描写など、大胆な構図と遠近法の巧みな活用が、作品にダイナミズムと迫力を生み出しています。また、トリミングを大胆に行うことで、西洋にはない斬新な構図を生み出しました。

2.3.2 鮮やかな色彩と摺師の技術

「冨嶽三十六景」の鮮やかな色彩は、当時の高度な摺師の技術によって実現されました。「凱風快晴」の赤色や、「神奈川沖浪裏」の藍色など、鮮やかで美しい色彩は、作品の魅力をさらに高めています。北斎と摺師の協働作業によって、これら傑作が生まれたと言えるでしょう。特にベロ藍と呼ばれる当時輸入されたばかりの藍顔料を効果的に用いることで、作品に深みと鮮やかさを与えています。

| 作品名 | 主な特徴 |

|---|---|

| 神奈川沖浪裏 | うねる波と富士山の対比、藍色のグラデーション |

| 凱風快晴 | 赤富士、シンプルな構図と鮮やかな色彩 |

| 山下白雨 | 雷雨の描写、富士山の雄大さと自然の脅威 |

| 東海道江尻田子の浦略図 | 田植えをする人々と富士山の遠景 |

| 尾州不二見原 | 大きな茶屋と富士山、人々の賑わい |

3. 葛飾北斎と冨嶽三十六景が世界に与えた影響

葛飾北斎、特に彼の代表作である冨嶽三十六景は、日本国内のみならず世界中の芸術、文化に大きな影響を与えました。19世紀後半にヨーロッパで巻き起こったジャポニズムを語る上で、北斎の存在は欠かせません。浮世絵の鮮やかな色彩、大胆な構図、そして斬新な遠近法は、西洋美術の伝統的な様式とは大きく異なり、多くの芸術家たちに衝撃とインスピレーションを与えました。

3.1 ジャポニズムと印象派への影響

ジャポニズムは、19世紀後半にヨーロッパを中心に広まった日本美術ブームのことです。浮世絵版画をはじめとする日本の工芸品は、万国博覧会などを通じてヨーロッパに流入し、その異国情緒あふれる美しさは人々を魅了しました。葛飾北斎の冨嶽三十六景も、このジャポニズムにおいて重要な役割を果たしました。特に「神奈川沖浪裏」のダイナミックな波の表現や、「凱風快晴」の赤富士の鮮やかな色彩は、西洋の芸術家たちに大きな衝撃を与えました。

3.1.1 西洋美術への衝撃

西洋美術は写実主義やロマン主義が主流でしたが、浮世絵の平面的な表現や大胆な構図は、それまでの西洋美術の常識を覆すものでした。特に、北斎作品に見られる遠近法の独特な表現や、主題を画面いっぱいに大胆に配置する構図は、西洋の芸術家たちに新鮮な驚きを与え、新たな表現方法の探求へと駆り立てました。

3.1.2 モネ、ドガ、ゴッホなどへの影響

印象派の画家たちは、浮世絵から多くの影響を受けました。クロード・モネは、日本の橋や庭園をモチーフにした作品を制作し、睡蓮の連作にもその影響が見られます。エドガー・ドガは、浮世絵の平面的な表現や大胆な切り取り方を自身の作品に取り入れました。フィンセント・ファン・ゴッホは、「タンギー爺さん」の背景に冨嶽三十六景を飾り、北斎への敬意を表しています。また、歌川広重の「名所江戸百景」の「大はしあたけの夕立」を模写した作品も残しています。以下に、具体的な影響を受けた作品例を挙げます。

| 画家 | 作品 | 北斎の影響 |

|---|---|---|

| クロード・モネ | 「ラ・ジャポネーズ」 | 着物姿の妻を描写、背景に扇が飾られている |

| エドガー・ドガ | 「舞台上の踊り子」 | 斜め上から見下ろす視点、空間の切り取り方 |

| フィンセント・ファン・ゴッホ | 「タンギー爺さん」 | 背景に冨嶽三十六景が飾られている |

3.2 現代における葛飾北斎

北斎の影響は19世紀のジャポニズムに留まらず、現代アートにも脈々と受け継がれています。その斬新な構図や色彩、そして主題へのアプローチは、現代のアーティストたちにインスピレーションを与え続けています。

3.2.1 現代アートへの影響

現代の多くのアーティストが、北斎の作品からインスピレーションを得て作品を制作しています。例えば、ポップアートの巨匠であるアンディ・ウォーホルは、北斎の波をモチーフにした作品を制作しています。また、日本の現代アーティストたちも、北斎の浮世絵の技法やモチーフを現代的に再解釈した作品を発表しています。北斎のダイナミックな構図や鮮やかな色彩は、時代を超えて人々を魅了し続けています。

3.2.2 葛飾北斎の再評価

近年、葛飾北斎は世界的に再評価されています。2017年には、イギリスのBBCが選出した「過去1000年で最も重要な人物100人」に、日本人として唯一選出されました。これは、北斎の芸術的功績が世界的に認められている証と言えるでしょう。また、北斎の作品は、現代のファッションやデザインにも影響を与えており、その人気はますます高まっています。北斎の革新的な精神と芸術性は、現代社会においても高く評価され、今後も様々な分野に影響を与え続けるでしょう。

4. 葛飾北斎と冨嶽三十六景を鑑賞する方法

葛飾北斎とその代表作「冨嶽三十六景」を鑑賞する方法は多岐に渡ります。実際に作品を目にすることで、印刷物では味わえない本物の色彩や迫力を感じることができますし、書籍やオンラインリソースを活用することで、北斎の生涯や作品背景を深く理解することができます。自分に合った方法で、北斎の世界に触れてみましょう。

4.1 美術館と博物館

国内外の美術館や博物館で、葛飾北斎の作品や冨嶽三十六景を鑑賞することができます。企画展や常設展で展示される機会があるので、事前に各施設のウェブサイトや情報誌で確認することをお勧めします。

4.1.1 国内の主な収蔵美術館

| 美術館名 | 所在地 | 所蔵作品例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 東京国立博物館 | 東京都台東区上野公園 | 冨嶽三十六景(全揃いを含む多数の作品)、北斎漫画など | 北斎関連資料の収蔵数が非常に多い |

| すみだ北斎美術館 | 東京都墨田区亀沢 | 北斎の肉筆画、版画、版本など | 北斎が生涯の大半を過ごした墨田区にある |

| 太田記念美術館 | 東京都渋谷区神宮前 | 浮世絵版画を多数所蔵、北斎の作品も含まれる | 企画展で北斎を取り上げることも多い |

| 川崎市市民ミュージアム | 神奈川県川崎市中原区 | 冨嶽三十六景を含む浮世絵版画 | 気軽にアクセスできる立地 |

4.1.2 海外の主な収蔵美術館

| 美術館名 | 所在地 | 所蔵作品例 | 備考 |

|---|---|---|---|

| 大英博物館 | イギリス ロンドン | 冨嶽三十六景を含む多数の浮世絵版画 | 世界的に有名な美術館の一つ |

| メトロポリタン美術館 | アメリカ ニューヨーク | 冨嶽三十六景を含む浮世絵版画、肉筆画 | アメリカ屈指の美術館 |

| ボストン美術館 | アメリカ ボストン | 冨嶽三十六景を含む浮世絵版画、肉筆画 | 日本美術のコレクションが充実 |

| ギメ東洋美術館 | フランス パリ | 浮世絵版画、肉筆画、版本など | 東洋美術専門の美術館 |

4.2 書籍とオンラインリソース

美術館や博物館以外にも、書籍やオンラインリソースを通じて葛飾北斎と冨嶽三十六景を鑑賞することができます。書籍では、高精細な印刷で作品をじっくりと鑑賞できるだけでなく、北斎の生涯や作品解説、時代背景なども学ぶことができます。

4.2.1 書籍

- 画集:代表作を高精細な印刷で楽しめる

- 研究書:北斎の生涯や作品、時代背景などを深く掘り下げた内容

- 入門書:初心者向けにわかりやすく解説した書籍

- 展覧会図録:展覧会の内容をまとめた書籍で、貴重な資料となる

4.2.2 オンラインリソース

- 美術館・博物館のウェブサイト:オンライン展示や作品解説などが掲載されている

- データベースサイト:作品画像や詳細情報が検索できる

- オンラインストア:作品の高精細画像を購入できる

- 動画サイト:北斎に関するドキュメンタリー番組や解説動画を視聴できる

これらのリソースを活用することで、自宅でも気軽に北斎の世界に触れることができます。 様々な角度から北斎作品に触れ、その魅力を深く理解しましょう。

5. まとめ

この記事では、世界的に著名な浮世絵師、葛飾北斎とその代表作「冨嶽三十六景」について解説しました。北斎は生涯を通じて画風を変化させ続け、大胆な構図と鮮やかな色彩で多くの名作を生み出しました。特に「冨嶽三十六景」は、富士山を様々な角度から描いたシリーズ作品で、葛飾北斎の代表作として広く知られています。「神奈川沖浪裏」や「凱風快晴」といった作品は、その大胆な構図と鮮やかな色彩で、当時の人々を魅了しました。

「冨嶽三十六景」は、日本の風景を新たな視点で捉え、浮世絵の芸術性を高めただけでなく、19世紀のヨーロッパにジャポニズム旋風を巻き起こし、モネやゴッホといった印象派の画家たちに大きな影響を与えました。現代においても、北斎の作品は現代アートに影響を与え続けており、世界中で高い評価を得ています。国内外の美術館や博物館で作品を鑑賞できるほか、書籍やオンラインリソースでもその魅力に触れることができます。葛飾北斎と「冨嶽三十六景」は、時代を超えて愛される日本の宝と言えるでしょう。